Nordwärts nach Oregon

Nur wenige kennen den berühmten „Wilden Westen“ der USA, den Nordwesten. Auf einer Reise von San Franzisco entlang der Küste bis hinauf zum Olympic Nationalpark an der kanadischen Grenze und zurück über den Columbia-River. Durch staubige und heiße Halbwüsten bis hinauf zu den höchsten Gipfeln der „Rockies“ mit seinen Vulkanen, die z. T. noch in jüngster Zeit – Mount St. Helens – gezeigt haben, dass sie längst noch nicht erloschen sind. Eindrucksvolle Küsten, riesige Mammutbäume in den Redwoods oder traumhafte Bergkulissen und endlose Ebenen lassen die beeindruckende Schönheit dieser Region tief im Innern verwurzeln. Einfach gewaltig groß und schön in jeder Hinsicht.

Reisetagebuch durch den wilden Nord-Westen der USA.

Vorbereitung auf die Reise.

Wer das Buch von A. E. Johann „Westwärts nach Oregon – Reise durchs unbekannte Amerika“ gelesen hat, der versteht die Anspielung auf diesen Titel. Es hat mich vor vielen Jahren, als ich leider noch keinen Laptop hatte und somit auch keine Reisetagebücher geschrieben habe, zum ersten Mal in diese Region geführt. Allerdings bin ich damals von Calgary/Kanada in einem großen Bogen gen Süden gefahren. Jetzt möchte ich erneut von der herrlichen Stadt San Franzisco aus, entlang des berühmten Highway No. 1 fahren, die Pazifikküste und die Mammutbäume genießen und dann weiter auf der 101 bis Seattle reisen. Über die Rocky Mountains soll es danach zurück nach San Franzisco gehen. Das ist heute eine bequeme Reise, doch früher – vor ca. 150 Jahren – musste man mühsam über den „Oregon Trail“ mit dem Planwagen reisen; daher wohl auch der Buchtitel von A. E. Johann.

Außer diesem Buch habe ich für meine Reise noch den APA Guide „Pazifischer Nordwesten u.s.a.“ zu Rate gezogen, den ich nur empfehlen kann, da er viel über die Entwicklung aussagt und man vielleicht auch einen kleinen Einblick in die Mentalität seiner Bewohner bekommt. Sehr nützlich fand ich den Baedeker „USA Nordwesten mit Nordkalifornien“, den ich am intensivsten genutzt habe. Den Marco Polo Führer „Kalifornien“ hatte ich zwar dabei, ihn jedoch nicht weiter in Anspruch genommen. Der beinahe wichtigste Begleiter war jedoch der Atlas von Rand MacNally, auf dem man – fast – alle Straßen findet (manche aber auch nicht, wie ich feststellen durfte…).

In der heutigen Zeit ist die Reisevorbereitung durch das Internet fast zu einem Kinderspiel geworden und auch Opas wie ich schaffen das. So habe ich am 10. 8.2009 meine Flüge, meinen Mietwagen und das Hotel für die erste Nacht in San Franzisco für den 20. 8. 09 gebucht. Für Flug und Mietwagen habe ich zusammen 1.104,85 € gezahlt. Das halte ich für günstig.

Über Google Maps habe ich mir meine ungefähre Reiseroute zusammengestellt. Das geht sehr leicht. Man gibt Start und Ziel an und kann dann die Strecke nach eigenen Wünschen per Cursor auf eine beliebige Straße ziehen und schon ist die neue Route fertig. Jetzt ist die geplante Route 2.434 Meilen lang, doch so wie ich mich kenne, wird sie wesentlich länger, weil ich stets dies und das noch besuchen will und somit immer viele Meilen mehr auf dem Tacho habe, wenn ich dann wieder am Airport in San Franzisco angelangt bin. Da ich erst am 8. September zurückfliegen werde, müsste das zu schaffen sein. Es sei denn, ich plane aus Witterungs- oder anderen Gründen die Route um. Daher buche ich auch nie die ganze Tour mit allen Hotelübernachtungen komplett durch, denn dann bin ich nicht mehr flexibel und gezwungen, die gebuchten Tagesziele zu erreichen. Das würde nur Stress bedeuten und ich könnte bei evtl. schlechtem Wetter nicht ausweichen.

Bei meiner Vorbereitung auf diese Reise hat mich die Entstehung der Region interessiert und so habe natürlich im Internet nachgeschaut und dabei nachfolgendes gefunden:

Die Region zur Eiszeit vor über 15.000 Jahren

Die Region zur Eiszeit vor über 15.000 Jahren

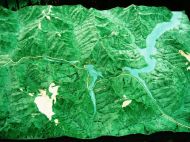

Während der Eiszeit entstand durch einen Eisdamm südlich der heutigen Grenze zu Kanada ein riesiger See, der Lake Missoula. Er wurde durch die Eisschmelze immer größer und glich mit 7.700 Quadratkilometern (halb so groß wie Schleswig-Holstein) und einer Gewässertiefe bis zu 610 Metern (die Ostsee ist nur maximal 460 m tief) einem Binnenmeer. Bis eines Tages vor ca. 15.000 Jahren der Damm brach und sich diese ungeheuren Wassermassen einen Weg zunächst nach Süden und dann nach Westen zum Pazifik suchten. Dabei bahnten sie sich durch die Cascade Range und bildeten die über 80 km lange Columbia Schlucht, durch die heute der Columbia River östlich von Portland fließt. Die Wassermassen ergossen sich in das Williamette Tal und hinterließen dort sehr viele der mitgerissenen Sedimente, was dieses Tal zu einem der fruchtbarsten der Welt gemacht hat. (Quelle: Wikipedia)

Auch interessierte mich, was der „Oregon Trail“ war und wie er verlief. Ohne ihn wäre der „wilde“ Westen – Kalifornien, Oregon, Washington, Idaho, Nevada und Utah – praktisch nicht erschlossen worden. Über eine halbe Million Menschen sind über ihn gen Westen gezogen – mindestens 10 % ließen dabei ihr Leben – um ins fruchtbare Williamette Tal oder nach Kalifornien zum Goldschürfen in den „Goldenen Westen“ zu gelangen. Erst 1869 endete die Bedeutung des Oregon Trails mit der Fertigstellung der Transcontinental Eisenbahn.

Doch zurück zu den Reisevorbereitungen. Zunächst habe ich am Hamburger Flughafen einen Gutschein im Internet für einen um 10 € vergünstigten Parkplatz am Holiday Park beantragt und ausgedruckt. Dann konnte ich 30 Stunden vor der Abflugzeit meinen Sitzplatz und meine Boardingkarte übers Internet buchen, wobei ich zur richtigen Zeit ein Email von Air France bekam, mit der ich geflogen bin. Meine Tochter – die bei der Lufthansa fliegt – meinte zwar, das ich mit der Arline fliege, mit der keiner mehr fliegen will (nach dem Absturz über dem Atlantik), doch das hatte ich schon vergessen und abgehakt. Karma – Schicksal – würde man wohl im asiatischen Raum sagen.

Donnerstag, 20. August 2009

Nachdem ich gestern Abend gegen 22:30 Uhr ins Bett gegangen bin – vorher hatte ich mit meinen Kumpels den Kühlschrank mit Grillwürstchen, Sauerfleisch und Bratkartoffeln leergegessen – habe ich etwas unruhig und mit wilden Träumen die Nacht verbracht, bis dann um 3:00 Uhr (schrecklich!) der Wecker klingelte. Nach meinem obligatorischen Early Morning Tea, der Morgentoilette und einem Müsli, damit der Magen nicht so knurrt, erfolgte ein letzter Check, ob ich auch nichts vergessen habe (kann schon mal passieren…), saß ich dann um 10 nach 4 im Auto, um rechtzeitig am Hamburger Flughafen zu sein.

Es ist schon erstaunlich, wie viele Autos um diese nachtschlafende Zeit bereits unterwegs sind, und sie wollen bestimmt nicht alle zum Flughafen nach Hamburg, um über Paris nach San Franzisco zu fliegen…

Gegen kurz vor 5 Uhr kam die erste Morgendämmerung auf. Da merkt man, dass schon wieder zwei Monate nach der Sommersonnenwende vergangen sind, denn um den 21. Juni herum scheint die Sonne schon vor 4 Uhr in der Früh.

Am Flughafen lief alles reibungslos ab. Zwar brauchte ich ein paar Minuten, um auf dem stets sehr vollen Holiday Parkplatz eine Lücke für meinen Wagen zu finden, doch als dies geschehen war, kam auch gerade der Shuttlebus und brachte mich zum Terminal. Dort war ich einer der ersten und weil ich schon übers Internet eingecheckt hatte, brauchte ich nur noch mein Gepäck aufgeben. Die Countermitarbeiterin schwatze mir zwar noch einen Antrag auf Vielfliegermitgliedschaft auf, weil sie meinte, dieser Flug würde viele Freimeilen erbringen. Nun gut, überredet. Mit meiner zittrigen Morgenhand (es wird immer schlimmer) füllte ich den Antrag aus (hoffentlich können die meine Krickelbuchstaben auch lesen) brachte mein Golfgepäck zum Sperrgut-Schalter und nun sitze ich am Gate C 07, warte auf meinen Abflug nach Paris und schreibe diese Zeilen. Es ist inzwischen 6:15 Uhr und unser Flieger steht schon am Gate. Noch etwa eine halbe Stunde und ich dürfte wohl im Flugzeug sitzen.

Links steht schon unser Flieger und wartet auf uns.

Links steht schon unser Flieger und wartet auf uns.

Der Flug nach Paris war kurz und der Aufenthalt am Flughafen Orly war eigentlich langweilig, wie alle Zwischenstopps auf Flughäfen (finde ich). Die neue Flughafenhalle in Orly – übrigens die, die kurz vor der Eröffnung in sich zusammengesackt war.

Doch zum Glück dauerte der Aufenthalt nicht allzu lange und so saß ich denn schon bald im Flieger an einem schönen Fensterplatz und konnte daher während des Fluges alles von oben betrachten.

Doch zurück zum gestrigen Tag. Der Flieger in Paris flog etwa eine Stunde später ab, als eigentlich geplant. Da kommt man schon etwas ins Grübeln, ob vielleicht mal wieder was mit der Maschine nicht ganz in Ordnung war. Es lag wohl auch daran, dass auf der Piste schon eine ganze Menge wartender Maschinen standen, so dass es über 15 Minuten gedauert hat, bis wir aus dem Stau herauskamen.

“Stau“ am Flughafen Charles de Gaulles

“Stau“ am Flughafen Charles de Gaulles

Über Paris war es sehr dunstig – und mit 33 ° auch sehr warm – so dass man noch nicht einmal den Eiffelturm erkennen konnte als wir abflogen. Dann verdichtete sich der Himmel immer mehr und man sah kaum noch etwas vom Land. Erst über dem Ärmelkanal riss die Bewölkung etwas auf, so dass ich nur hin und wieder mal ein Schiff sehen konnte. Dann zog es wieder zu und ich dachte nur, „über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, wie Reinhard May so schön gedichtet hat. Sie (die Freiheit) ist allerdings nur draußen, drinnen ist es sehr eng! Zum Glück ging eine in meiner Reihe sitzende Frau in eine andere Sitzreihe, in der wohl noch ein Plätzchen frei war, denn sonst hätten wir zu dritt in der 3er-Reihe gesessen! Na ja, was will man mehr, wenn man sich den billigsten Flug ausgesucht hat? So blieb zumindest der Mittelplatz leer, was dann ja auch ganz angenehm war.

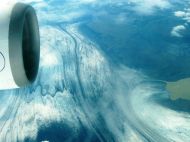

Zum ersten Mal bin ich wohl direkt über Island geflogen und konnte – da der Himmel wieder aufriss – aus der Luft die wahnsinnigen Gletscherströme beobachten:

Das war schon das erste imposante Erlebnis aus der Luft, denn auf Islandbildern sieht man ja immer nur Gletscher, die von der Erde aus aufgenommen worden sind und die somit die riesigen Dimensionen gar nicht wiederspiegeln können.

Die nächsten Gletscher – und Eisberge – ließen nicht lange auf sich warten: Grönland.

Grönlands Eisberge und Gletscher auf der Ost – und Westseite

Grönlands Eisberge und Gletscher auf der Ost – und Westseite

Welches Wetterglück ich hatte, bemerkte ich erst kurze Zeit später, denn nach diesen Bildern zog sich der Himmel wieder zu und man sah nur Reinhard Mays Freiheit über den Wolken. Bis wir dann über Amerika angelangt waren.

Leider habe ich nicht nachverfolgen können, über welche Regionen wir geflogen sind, da die Flugroute nur zu Beginn und am Ende des Fluges auf den Monitoren gezeigt wurde. Während des Fluges wusste man dann nicht mehr, wo man gerade war, denn es liefen mehrere Filme, die ich mir jedoch nicht angeschaut habe, denn französisch kann ich sowieso nicht verstehen und in Englisch ist mir das immer alles zu schnell gesprochen und der Lärm im Flugzeug ist auch zu laut, so dass ich immer nur die Hälfte mitbekomme. Das macht dann auch keinen Spaß. Meine gute Landkarte von Rand McNally hatte ich leider im aufgegeben Gepäck verpackt und liegt somit in meinem dicken Koffer irgendwo im Bauch des Jumbos. Ich dachte zwar, dass man die Bilder später vielleicht irgendwie zuordnen könnte – an der Form des Gebirges oder eines typischen Sees – doch das ist mir nicht gelungen.

Leider habe ich nicht nachverfolgen können, über welche Regionen wir geflogen sind, da die Flugroute nur zu Beginn und am Ende des Fluges auf den Monitoren gezeigt wurde. Während des Fluges wusste man dann nicht mehr, wo man gerade war, denn es liefen mehrere Filme, die ich mir jedoch nicht angeschaut habe, denn französisch kann ich sowieso nicht verstehen und in Englisch ist mir das immer alles zu schnell gesprochen und der Lärm im Flugzeug ist auch zu laut, so dass ich immer nur die Hälfte mitbekomme. Das macht dann auch keinen Spaß. Meine gute Landkarte von Rand McNally hatte ich leider im aufgegeben Gepäck verpackt und liegt somit in meinem dicken Koffer irgendwo im Bauch des Jumbos. Ich dachte zwar, dass man die Bilder später vielleicht irgendwie zuordnen könnte – an der Form des Gebirges oder eines typischen Sees – doch das ist mir nicht gelungen.

Wie dem auch sei, es ist einfach faszinierend für mich, über die zerklüfteten Landschaften Nordamerikas zu fliegen – dem „Wilden Westen“ – und sich dabei Gedanken darüber zu machen, ob ich diese Landschaften auf der Rundreise am Boden auch sehen und dann wiedererkennen werde.

Fragen über Fragen, die mir auf dieser Reise wohl kaum einer – auch ich nicht – beantworten kann. Nächstes Mal nehme ich den Atlas mit ins Handgepäck!

Wir näherten uns dem Ende des Fluges. Und was ist das?

Das ist ja das Besondere an San Franzisco, dass der Seenebel praktisch nur durch die Golden Gate Lücke hindurch kommt, da die Berge nördlich und südlich zu hoch sind, so dass er nicht hinüber kann. Also kriecht er durch den Sund und verhüllt somit die halbe Stadt im Nebel. Südlich davon war alles wieder klar, so dass wir auch ohne Probleme im klarsten Sonnenschein landen konnten.

Schlimm ist es auf großen Flughäfen in den USA mit den Zollformalitäten – außer vielleicht in Anchorage/Alska, wo ich vor zwei Jahren war. Man wartet und wartet in unendlich langen Schlangen. Ich glaube, die Amerikaner haben die berühmten Absperrketten erfunden, bei denen man erst durch zahlreiche Parallelschlangen gehen muss, bevor man endlich zum Abfertigungsschalter kommt. Dort wird man höflich gebeten, sich die Finger beider Hände einscannen zu lassen, als wäre man ein Verbrecher. Man darf die Brille abnehmen, damit der „Inspector“ ein schönes Foto für das Poesiealbum des Heimatministers machen kann. Dann wird man gefragt – das war auch schon vor 9/11 der Fall – , was man denn in den USA machen will, als ob die Behörden wirklich nachprüfen würden, ob man wirklich das macht, was man angibt oder nicht.

Besonders witzig finde ich die Fragen auf dem Einwanderungsformular: Ob man Waffen oder Rauschgift dabei hat, Menschen umbringen will oder Anhänger von Al Quaida ist und weitere so nette Fragen. Wenn man alle Fragen bei „Yes“ ankreuzen würde – wie es so herrlich der Schwiegervater von Jan Weiler in dem Buch „Antonio im Wunderland“ getan hat, dann landet man natürlich sofort in Handschellen im Verhörraum. Welcher Verbrecher, der wirklich diese Fragen in die Tat umsetzen wollte, würde wohl so dumm sein, sie mit „Yes“ zu beantworten? Den würde ich nicht in den Knast sondern ins Irrenhaus sperren. Wer sich diese Fragen – über die ich mich schon immer amüsiert habe, wenn ich in die USA geflogen bin – wohl ausgedacht und beschlossen hat?

Ich hatte sogar noch das Glück, einen sehr netten Beamten zu erwischen, der mein Einwanderungsformular eigenhändig verbessert und mich nicht zurückgeschickt hat, um einen neuen richtig auszufüllen (was durchaus passieren kann). Mein Fragebogen, den ich in Paris am Abflugschalter mitgenommen hatte, war ja auch nur in Französisch gewesen und ich hatte statt meiner Adresse in San Franzisco meine Heimatadresse angegeben.

Nachdem ich diese Prozedur überstanden hatte, bin ich dann auf die Suche nach den Rent-a-car-Countern gegangen. Nun, ich war schon länger nicht auf einem großen Flughafen in den USA, denn meistens sind diese Counter in der Ankunftshalle zu finden. Nicht hier. Man muss erst mal mit einem Lift in den 4. Stock fahren – zum Glück kann man seinen Gepäckwagen mitnehmen und braucht nicht alles zu schleppen – und fährt dann mit einem Shuttlezug mehrere Stationen zur Endstation, wo die Autovermieter zu finden sind.

Alles geht automatisch in diesem Shuttlezug zur Mietwagenstation. Führerloser Shuttlezug am Flughafen

Führerloser Shuttlezug am Flughafen

Na ja, auch da wartet man dann mindestens 20 Minuten erneut in einer dieser amerikanischen Warteschlangen, bis man endlich dran ist und seine Papiere bekommt. Neu für mich war auch, dass auf diesem Mietvertrag nicht das Autokennzeichen drauf war, sondern der Mitarbeiter schrieb einfach auf den Umschlag „Compact“, weil ich mir ja keinen großen Straßenkreuzer – oder modern: SUV – gemietet hatte, sondern nur die kleinste Kategorie (was brauch ich als Einzelperson mehr?). Nur wenige Schritte weiter war man dann auch schon an der Übergabestation, wo eine nette Dame sich meinen Umschlag ansah und meinte, dass im Augenblick kein Compact-Car vorhanden war.

Die Autos standen auch nicht in einer langen Reihe, wie ich das so kannte, sondern wurden einzeln von Mitarbeitern herangefahren. Langsam bildete sich auch hier wieder ein Bündel von wartenden Automietern – allerdings völlig ungeordnet und nicht in einer amerikanischen Schlange – so dass ich weiterhin wartete. Es kam und kam kein Compact-Car und so wartete ich weiter. Doch dann die große Überraschung: der netten Dame wurde es wohl auch zu viel und sie schickte mich zu einem bereits seit geraumer Zeit dastehenden Auto. Viertürige Mittelklasse, die bestimmt für vier Personen mit Gepäck ausgereicht hätte! Sie hatte mir auch keinen Schlüssel gegeben – der steckte in der Autotür – und auf meinen Papieren wurde auch nicht die Autonummer und Marke eingetragen. Dieses System habe ich bis jetzt noch nicht kapiert. Aber ich habe nun ein sehr komodiges Auto – übrigen ein Hyundai Sonata – bekommen, mit dem ich jetzt losfahren kann.

Natürlich hat San Francisco ein ausgeklügeltes Straßennetz und an Kreuzungen geht es manchmal 4- bis 5-stöckig übereinander. Zum Glück hatte ich am Auscheck-Schalter der Mietwagenstation – die mit spitzen Stahlspießen im Boden davor gesichert ist, dass ein Mietwagenfahrer, der diese Station vielleicht ignorieren möchte und einfach weiterfährt – den Mitarbeiter gefragt, ob das „Traveloge Airport Hotel“ nördlich oder südlich zu finden ist. Er sagte mir, ich müsste südlich fahren und das tat ich denn auch. Doch die Straße führte zunächst nördlich, so dass ich mich schon wunderte. Doch dann kam ein Hinweisschild, dass die Zufahrt zur 101 South rechts abführt und dem Hinweis folgte ich dann auch. So kam ich auf die 101 South. Auf die Schnelle hatte ich meine sorgfältig geordneten Reiseunterlagen noch in meiner Tasche mit dem Laptop gelassen und die lag im Kofferraum. Also an der nächst besten Möglichkeit auf einen breiten Seitenstreifen fahren, um mir die genaue Anschrift des Hotels herauszusuchen und auf der Karte nachzuschauen, wo das denn sein könnte. El Camino Real – Ecke Millbrae Ave. Nun, das schien mir einfach zu sein, also fuhr ich weiter. Da war auch schon nach wenigen Minuten die Ausfahrt Millbrae und ich ordnete mich rechts ein.

Natürlich hat San Francisco ein ausgeklügeltes Straßennetz und an Kreuzungen geht es manchmal 4- bis 5-stöckig übereinander. Zum Glück hatte ich am Auscheck-Schalter der Mietwagenstation – die mit spitzen Stahlspießen im Boden davor gesichert ist, dass ein Mietwagenfahrer, der diese Station vielleicht ignorieren möchte und einfach weiterfährt – den Mitarbeiter gefragt, ob das „Traveloge Airport Hotel“ nördlich oder südlich zu finden ist. Er sagte mir, ich müsste südlich fahren und das tat ich denn auch. Doch die Straße führte zunächst nördlich, so dass ich mich schon wunderte. Doch dann kam ein Hinweisschild, dass die Zufahrt zur 101 South rechts abführt und dem Hinweis folgte ich dann auch. So kam ich auf die 101 South. Auf die Schnelle hatte ich meine sorgfältig geordneten Reiseunterlagen noch in meiner Tasche mit dem Laptop gelassen und die lag im Kofferraum. Also an der nächst besten Möglichkeit auf einen breiten Seitenstreifen fahren, um mir die genaue Anschrift des Hotels herauszusuchen und auf der Karte nachzuschauen, wo das denn sein könnte. El Camino Real – Ecke Millbrae Ave. Nun, das schien mir einfach zu sein, also fuhr ich weiter. Da war auch schon nach wenigen Minuten die Ausfahrt Millbrae und ich ordnete mich rechts ein.

Soweit so gut, doch dann musste ich mich entscheiden, ob West oder East und da ich nach Westen abgebogen war und ich nach South musste, konnte es nach meiner Logik nur „East“ sein, wo ich abbiegen müsste. Also gedacht – getan. Doch das war falsch! Diese Straße führte mich direkt zurück zum Flughafen! „Toll“ dachte ich mir, doch das nahm ich ganz locker und amüsierte mich über meine Orientierungsfähigkeiten. Also zurück um Flughafen und die ganze Prozedur noch einmal. Doch diesmal hatte ich wieder eine brillante Idee, denn es gab auch ein Hinweisschild West nach San Bruno und dazwischen musste die El Camino Real liegen. Und sehe da, ich lag bzw. fuhr richtig! Es war zwar noch ein ziemliches Stück bis zur Millbrae Avenue, da es unzählige Ampeln gibt, doch was macht das schon. Endlich kam die Avenue und ich sah auf der anderen Seite auch schon das Tavelodge. Links einordnen, an der Ampel einen – erlaubten – U-Turn machen und dann zum Hotel.

Doch wie das Schicksal es so will: es gibt keine direkte Einfahrt von der El Camino Real zum Hotel, sondern nur von einer kleinen Parallelstraße, die man an der Ampel normalerweise nicht so richtig im Kalkül hat. Und so landete ich wieder auf der Millbrae Ave., die mich über eine Eisenbahnbrücke und wieder zurück zur 101 führte. Das wollte ich natürlich nicht und bog nach links ab – hier war kein U-Turn möglich – und landete in einer Zufahrt zu einem Firmengelände. Da machte ich dann erneut einen U-Turn und kam wieder auf die Millbrae Avenue. Bog wieder nach links ab, dann wieder nach links und diesmal in die kleine Parallelstraße. Ein netter Fahrer vom Gegenverkehr hielt sogar an und gab mir ein Handzeichen, das ich vorfahren durfte (ihm war das Problem zum Hotel zu kommen offenbar bekannt) und so gelangte ich dann auch in die richtige Straße und auf den Parkplatz des Hotels. Tja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben!

Das Travelodge ist ein nettes Hotel mit netten Empfangsdamen. Die eine war schon in mehreren Städten in Deutschland gewesen unter anderem in Rothenburg o. d. T. und fand es wäre ein Fairytale-Städtchen, womit sie recht hat.

Das Zimmer war typisch für solche Hotels oder Motels in den USA, doch überraschten mich nette Details wie Safe, Coffemaking Facilities (allerdings ohne Tee) und Bügelbrett mit Bügeleisen. Habe ich gleich fotografiert und mir für meine geplanten Container-Hotels gemerkt.

Die Dusche könnte mal wieder gestrichen werden, weil sich an der Decke die Farbe vom Wasserdampf langsam löst, doch sonst war alles Tipptop. Die berühmten Queensize-beds und ein kleiner Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze und schreibe.

Da ich keine Lust hatte, täglich meinen schweren Koffer aufs Zimmer zu schleppen, wollte ich mir eine kleine Reisetasche besorgen, in die ich dann meine jeweilige Nachtutensilien und Wäsche für eine Übernachtung packen würde. Beim Heruntergehen kam ich auf der 2. Etage an sechs Herren vorbei, die sich auf dem Gang gerade ein kühles Bier genehmigten. Einer sprach mich an, ob ich nicht auch ein Bier möchte, was ich dankend ablehnte (bin ja kein Säufer!). Als ich danach mit einem nahezu erfolgreichen Einkauf (die Reisetasche in hellblau würde ich mal als Kinderrucksack bezeichnen) zurück kam, führte mein Weg in den dritten Stock erneut an den Herren vorbei und sie boten mir erneut ein Bierchen an. Also sagte ich o. k. (Zweimal nein sagen ist wohl doch unhöflich, oder?)

Es stellte sich schnell heraus, dass es Holländer waren, die auch gerade erst angekommen waren und sich Harley Davidson Motorräder gemietet hatten, mit denen sie 14 Tage lang den Westen erkunden wollten. Das fand ich schon Klasse! Ich bin zwar kein Motorradfan, da mir das Risiko doch zu groß erscheint. Doch auf einer Harley durch die USA zu reisen, wo man ja eh nicht mehr als 55 Meilen pro Stunde fahren darf, hat schon was für sich. Sie kamen aus Assen – bekannt durch seine Rennstrecke – und als ich ihnen sagte, dass ich in Oldenburg ein Hotel habe, wollten sie meine Visitenkarte vom Hotel haben, die ich selbstverständlich gerne gab (man muss ja was fürs Geschäft tun!). Sie waren übrigens mit British Airways geflogen und hatten ca. 200 € mehr für das Ticket bezahlt als ich!

Da ich noch etwas essen wollte, fragte ich an der Rezeption, die man hier „Office“ nennt, ob der kleine Italiener, den ich gegenüber dem Supermarkt gesehen hatte, gut wäre, was bejaht wurde. Also ging ich erneut über die 6-spurige Straße auf die andere Seite und bestellte mir ein Hot Sandwich mit Chicken und Tomate und ein Glas Rotwein. Sollte 16 Dollar und etwas kosten. Ich hatte allerdings nur 16 Dollar in bar und einen Hundertdollarschein, den er allerdings nicht wechseln wollte. Er meinte, ich könnte in ja nebenan in der Bank tauschen, was ich dann auch versuchte. O, die war schon dicht, denn es war kurz nach 6 Uhr abends. Also zurück zum Italiener und dort bezahlte ich nur mein Sandwich. Für das kleine Gläschen Wein (es war höchsten 0,1 l) wollte man 7,50 $ haben(!), so dass ich froh war, mir vorher im Supermarkt eine Flasche Wein für 1,99 $ gekauft zu haben. Daher ging ich danach noch einmal zum Supermarkt und kaufte drei weitere Flaschen Shiraz, um mich bei den Holländern mit einem Schoppen Rotwein revanchieren zu können. Doch daraus wurde leider nichts, denn sie waren nicht mehr da. Schade. So habe ich nun vier Flaschen für die Reise…

Ich verzehrte mein Sandwich zusammen mit dem sehr günstigen Shiraz und begann mein mitgebrachtes Buch „Adams Pech, die Welt zu retten“ von Arto Paasilinna. Ich glaube, ich bin so gegen 8 ins Bett gegangen, denn da fielen mir wirklich die Augen zu.

Freitag, 21. August 09

Wann wurde ich heute Morgen zum 1. Mal wach? Ich glaube es war gegen 4 Uhr früh. Na ja, um 13:00 Uhr deutscher Zeit sollte man auch langsam aufstehen und sich an den PC setzen, um zu schreiben, was gestern denn so passiert ist.

Ich wollte gerade anfangen, da besann ich mich darauf, dass es wohl besser wäre, den Atlas aus dem Auto zu holen, um auch zu wissen, wo man nun genau war. Gesagt getan. Ich zog mir kurz meine Hose über, nahm die Zimmerkarte und den Autoschlüssel mit und holte den Atlas aus dem Auto. Als ich danach die Zimmertür öffnen wollte, klappte es nicht – auch nach mehrmaligen Versuchen. Oh Graus! Und das mitten in der Nacht. Zum Glück hatte ich gesehen, dass im „Office“ ein Nachtportier saß und so ging ich wieder runter und erzählte ihm, dass die Tür sich nicht öffnen ließ. Er programmierte mir eine neue Karte und ich ging wieder in die dritte Etage. Klappte wieder nicht, auch nach erneut mehrmaligen Versuchen. Wieder runter und wieder mein Malheur berichten. Da zog er sich die Schuhe an, nahm eine neue Karte mit, auf die er wohl einen Mastercode programmierte, holte sich seine Taschenlampe und kam mit auf die dritte Etage. Er nahm meine Karte und probiert sie: es funktionierte! Zahnarzt-Effekt dachte ich und er wohl Ähnliches – wenn es so etwas in den USA gibt. Vielleicht hat er sich aber auch ganz was anderes gedacht, so im Sinne von „bisschen doof, der Alte, oder?“ Na ja, es war mir auch egal. Ich bedankte mich vielmals und war froh, wieder im Zimmer zu sein, denn es war draußen ganz schön frisch.

Also begann ich zu schreiben. All das, was vorher geschehen war und zum 20. August gehörte, habe ich dann geschrieben und danach hatte meinen gestrigen Tag „im Kasten“, wie man beim Film sagen würde.

Doch nun zum heutigen Tag. Es ist inzwischen schon 6:25 Uhr und da es ab 6:00 Uhr Frühstück gibt, will ich mir jetzt erst mal was in den Bauch tun, zumal ich mir ja auch keinen Early Morning Tea machen konnte. Jetzt ist es auch schon hell geworden, obgleich die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Hier wird es also später hell als in Deutschland.

Es war nicht nur die Morgendämmerung, die ich so gegen 6 Uhr gesehen hatte, es war auch nebelig, so dass ich nicht sagen kann, wann die Sonne in California morgens aufgeht. Als ich später gegen 9 Uhr beim Auschecken den netten und hilfsbereiten Nachtportier fragte, wann der Nebel sich lichten würde, war er ganz zuversichtlich und meinte, dass es wohl nur noch eine halbe Stunde dauern würde, bis die Sonne den Nebel wegbrennt.

Denkste! Es war fast den ganzen Tag über nebelig an der Küste! So habe ich vielleicht auch eine falsche Entscheidung getroffen, denn – flexibel wie ich bin – überlegte ich, ob ich erst in den Yosemite Nationalpark fahren sollte und auf dem Rückweg entlang der Küste, oder meinen ursprünglichen Plan: erst die Küste und dann die Rockies. Doch ich vertraute seiner Wetterprognose oder seiner Erfahrung und blieb bei meinem alten Plan.

So fuhr ich auf die 101 North und kann direkt nach San Francisco ins Zentrum. Da es immer noch neblig war, folgte ich dem Schild zum Fisherman´s Warf und kam damit auch an den filmbekannten Straßen vorbei und durchfuhr sie.

Die berühmten steilen Straßen von San Francisco.

Das „Cable Car“ darf natürlich auch nicht fehlen… …und ein Blick auf Alcatraz ebenso wenig!

…und ein Blick auf Alcatraz ebenso wenig! Alcatraz

Alcatraz

Fisherman´s Warf ist heute nur eine einzige Vergnügungsmeile – wenn eine Meile ausreicht – voller Hotels, Restaurants und Parkhäuser. Da hat es mich nicht gereizt anzuhalten und somit bin also nur durchgefahren. Vor etlichen Jahren war ich schon mal dort gewesen, da hatte es mir viel besser gefallen.

Ich hätte mir natürlich auch noch die Zeit nehmen können, das „Archbishops Manison“ zu suchen, das einmal ein Romantik Hotel war. Ich habe nicht gesucht, wohl auch, weil mein vergessliches Gehirn nicht mehr in der Lage war, sich an den Namen der beiden Inhaber zu erinnern. Sonst hätte ich es wohl getan. Meine Tochter Nina hatte mir zumindest noch den Namen des Hotels genannt, den hatte ich nämlich auch schon vergessen. Ja, man lässt halt nach, doch das liegt offensichtlich in der Familie (wenn auch nicht bei allen Mitgliedern…).

Leider haben meine Nachfolger alle amerikanischen Romantik Hotels rausgeschmissen, weil sie so kurzsichtig waren, nicht zu erkennen, welch ein wertvolles Marketing-Instrument Romantik Hotels in dem wohl wichtigsten touristischen Markt der Welt sind.

So fuhr ich denn auf die Golden Gate Bridge. Und hier sieht man sie (etwas verschwommen):

Ich bin weder besoffen gewesen noch war meine Linse von der Kamera benebelt: es war die Brücke selbst, die sich eingenebelt hatte!

Ich bin weder besoffen gewesen noch war meine Linse von der Kamera benebelt: es war die Brücke selbst, die sich eingenebelt hatte!

Die „Golden Gate“-Brücke hüllt sich mal wieder vor lauter Scham in ein Wolkenkleid, damit man sie nicht gleich erkennen kann. Typisch Weib oder besser: Sie möchte nicht sofort in ihrer ganzen Schönheit erkannt werden und lässt die Besucher etwas zappeln. Das ist typisch für S.F. (Abkürzung von Kennern für San Francisco): Der Nebel gehört zu S.F. wie die Butter zum Brot (so hat das bestimmt noch keiner beschrieben!).

Möchten Sie sie noch einmal von der Nordseite sehen? Selbstverständlich! Sehen Sie, hier ist sie: Wo ist die Golden Gate Bridge?

Wo ist die Golden Gate Bridge?

Nachdem ich nun die benebelte Golden Gate Bridge verlassen hatte, wollte ich kurz durch Sausalito fahren, doch gelangte ich statt ans Ufer, wo ich schöne Häuser in Erinnerung hatte, in einem privaten Yachthafen, und musste somit umkehren. Dann ging´s auf die „Schönste Traumstraße der Welt“ wie die Werbung verspricht: Den Pacific Coast Highway No 1. Wer diesen Spruch erfunden hat, war wohl noch nicht weit herumgekommen.

Auch Traumstraßen sind im Nebel nicht so attraktiv, weil man nichts sieht und so fuhr ich zunächst durch die nebeligen Muir-Berge bis Muir Beach. Direkt an der Abzweigung zum Strand denkt man, man wäre in England. Da steht das „Pelikan Inn“, eine getreue Kopie eines typischen englischen Country Inns. Ich fragte an der Rezeption und siehe da: Ja, es ist nachgebaut und fast die gesamte Inneneinrichtung ist aus England importiert worden. Zimmer konnte ich mir nur auf Fotos ansehen – die anderen wären noch belegt, was ich nicht glauben konnte, denn so viele Autos standen nicht auf dem Parkplatz. Doch was soll´s. Die Preise waren sowieso nicht meinem Reisebudget entsprechend und das hat der Mann an der Rezeption wohl gespürt.

Der Strand war eher langweilig und voller Hunde – ein Mann brachte sechs (!) seiner „Rassehunde“ unterschiedlichster Mischung mit, von denen einer mich gleich abschlabberte. Ich versuchte, seinen Speichel mit Sand abzureiben, denn wer weiß, was für Hunde-, Schweine- oder Vogelgrippe-Viren sich darin befanden.

Beim Weiterfahren sah ich mehrere weiße Felsen. Es sind keine Kalk- sondern eher „Kack“-Felsen! Sie sind vom Kot der Seevögel, die sich auf ihnen niedergelassen haben, so weiß!

Beim Weiterfahren sah ich mehrere weiße Felsen. Es sind keine Kalk- sondern eher „Kack“-Felsen! Sie sind vom Kot der Seevögel, die sich auf ihnen niedergelassen haben, so weiß!

Hinter dem kleinen Dörfchen Dogtown (hat nur 30 Einwohner und nennt sich schon Stadt!) rissen die Nebelschwaden auf und der strahlend blaue Himmel kam zum Vorschein. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man die Landschaft im Nebel und dann in prachtvoller Sonne erlebt.

Die Route No. 1 ist schon eine schöne Strecke, die ich nun schon zum dritten oder vierten Mal erlebte und immer wieder gerne befahre. Da sie nicht nur an der Küste entlang führt, sondern auch Abstecher ins Land macht, bekommt man nicht nur Meer und Küste zu sehen, sondern auch sehr schöne Landschaften, wobei ich diese grasbewachsenen Berge gerne als „Golden Hills“ bezeichne, obgleich sie sicherlich ganz anders heißen.

Hier möchte man wohnen, doch das Haus stand leer (bestimmt nicht durch die Finanzkrise)

Hier möchte man wohnen, doch das Haus stand leer (bestimmt nicht durch die Finanzkrise)

In einem kleinen Dorf machte ich Halt, um nicht nur das historische Hotel zu fotografieren (einmal Romantiker – immer Romantiker!), sondern um auch etwas Obst und ein köstliches Stangenbrot zu erwerben.

Doch im nächsten Ort – Tomales – erlebte ich eine richtige Überraschung: Sowas hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen, dass ich einen General Store in California habe!

Ich bin natürlich rein und fragte, ob die Eigentümer tatsächlich noch Diekmann heißen. Und siehe da, die Inhaberin Kristin Lawson ist eine geborene Diekmann! Wir versuchten herauszufinden, woher ihre Familie stammte und sie meinte, einen Ort wie Wenthagen in Erinnerung zu haben. Der Ort sagte mir zwar nichts, doch das kann man ja im Internet recherchieren, was ich auch machen werde. Muss doch herauszubekommen sein! (Habe ich auch. Das ist ein Dorf in der Nähe von Steinhagen bei Hannover und dort habe ich nach der Rückkehr sogar noch ein Grab gefunden! Weitere Recherchen führten allerdings ins Leere.)

Ich bin natürlich rein und fragte, ob die Eigentümer tatsächlich noch Diekmann heißen. Und siehe da, die Inhaberin Kristin Lawson ist eine geborene Diekmann! Wir versuchten herauszufinden, woher ihre Familie stammte und sie meinte, einen Ort wie Wenthagen in Erinnerung zu haben. Der Ort sagte mir zwar nichts, doch das kann man ja im Internet recherchieren, was ich auch machen werde. Muss doch herauszubekommen sein! (Habe ich auch. Das ist ein Dorf in der Nähe von Steinhagen bei Hannover und dort habe ich nach der Rückkehr sogar noch ein Grab gefunden! Weitere Recherchen führten allerdings ins Leere.)

Auf jeden Fall musste ich in „meinem“ Laden etwas kaufen und nahm eine Flasche Icetea aus dem Kühlschrank und dann sah ich ein Baseball-Cap mit „Diekmann`s“ darauf. Diese musste ich natürlich haben!

Früher hatte ich in meiner Heimatgemeinde schon mal alte Kirchenbücher gewälzt, um meine Ahnentafel zu recherchieren und so dachte ich mir, frage doch mal in der örtlichen Kirche nach, ob dort vielleicht etwas über die Diekmann Familie zu finden ist. Das örtliche Heimatmuseum hatte leider geschlossen.

The Church of Assumption in Tomales

The Church of Assumption in Tomales

Ich besuchte also die schöne Kirche, um herauszufinden, ob dort in den Kirchenbüchern etwas zu finden wäre. Der nette Priester – später habe ich im Internet herausgefunden, dass er Robert K. White heißt – meinte allerdings gleich, dies wäre ja eine katholische Kirche und da würde man wohl nichts finden, denn die Diekmann´s waren ja protestantisch. Ich sollte doch mal versuchen, in der sieben Meilen entfernten Presbyterianischen Kirche nachzufragen. Er suchte zwar noch in einem alten Buch nach dem Namen, fand jedoch nur eine Familie ähnlichen Namens. Also fuhr ich die 7 Meilen und fand die Kirche auch sofort an der Kreuzung zum Highway 116.

Doch die Pastorin Rev. Dr. Cornelia Cyss Crocker (da kommt Respekt auf!) war nicht anwesend und alles war verschlossen. Schade. Ich versuchte noch, auf dem alten, verfallenen Kirchhof einen Grabstein mit dem Namen Diekmann zu finden, doch das war auch ergebnislos. Sie sind wohl irgendwo anders begraben worden. „Ihre Spuren verloren sich im Nichts“ würde ein Schriftsteller jetzt wohl schreiben. Schade, denn wenn ich herausbekommen hätte, woher die Diekmanns gekommen sind, wäre das ein wirkliches Erlebnis geworden.

Im Internet habe ich dann abends unter Wendthagen gesucht und einen Ort bei Stadthagen in Niedersachsen gefunden. Als ich dann den Namen Diekmann eingab, kam als Ergebnis ein Füselier H. Diekmann, der 1870 gefallen ist. Also kann es durchaus sein, dass die Vorfahren aus dem Ort Wendthagen gekommen sind. Das werde ich der Frau Lawson wohl mal schreiben, wenn ich wieder zuhause bin (Was ich auch getan habe).

Zurück zur Küste kommt man an die Bodega Bay und sieht schon wieder den Seenebel in der Ferne.

An der Bodega Bay lebt man vom Fischfang.

An der Bodega Bay lebt man vom Fischfang.

Auch er lebt vom Fischfang

Auch er lebt vom Fischfang  Ob das ein Knochen eines Wales war, oder ein verknöcherter Anker habe ich nicht erkennen können.

Ob das ein Knochen eines Wales war, oder ein verknöcherter Anker habe ich nicht erkennen können.

Und hier denkt man an Hitchcocks Film „Die Vögel“, der hier in der Nähe auch gedreht worden ist.

Und hier denkt man an Hitchcocks Film „Die Vögel“, der hier in der Nähe auch gedreht worden ist.

Von der Bodega Bay aus lohnt sich auf jeden Fall ein Abstecher über die Colman Road nach Occidental, denn nicht nur der Blick zurück zum nebligen Pazifik ist sehr reizvoll, sondern eigentlich die ganze Strecke.

Herrliche Ausblicke zurück zur nebeligen Küste

Herrliche Ausblicke zurück zur nebeligen Küste

Immer wieder diese herrlichen Blumen

Immer wieder diese herrlichen Blumen  und tollen Landschaften

und tollen Landschaften  Occidental

Occidental

Der Russian River führt zurück an den Pazifik nach Jenner…

Der Russian River führt zurück an den Pazifik nach Jenner…

…wo der Nebel immer noch in Schwaden herumhing. Auf der Weiterfahrt entlang der Traumstraße habe ich immer wieder die phantastischen Ausblicke aufs Meer genossen, bis ich dann – langsam müde vom vielen Fahren und Sehen – in Gualala angekommen bin.

…wo der Nebel immer noch in Schwaden herumhing. Auf der Weiterfahrt entlang der Traumstraße habe ich immer wieder die phantastischen Ausblicke aufs Meer genossen, bis ich dann – langsam müde vom vielen Fahren und Sehen – in Gualala angekommen bin.

Hier habe ich mal wieder lernen müssen, dass man sich in manchen Gegenden an Preise gewöhnen muss, die man nicht für möglich hält. So habe ich in dem kleinen „Gualala Country Inn“ gewohnt, wo das Zimmer incl. Tax über 160 $ gekostet hat. Im Preis war ein klitzekleines Frühstück enthalten. Der Inhaber – war es wohl – führt das Inn ganz alleine und hat höchstens ein paar Zimmermädchen beschäftigt. Wenn Gualala ein toller Ort gewesen wäre, hätte man ja vielleicht noch sagen können, dass man einen Ortszuschlag rechnen muss, wie ich es in Mendocino erwarten würde, doch was bietet schon Gualala? Höchstens Aufregung, wie ich gleich erfahren durfte:

Hier habe ich mal wieder lernen müssen, dass man sich in manchen Gegenden an Preise gewöhnen muss, die man nicht für möglich hält. So habe ich in dem kleinen „Gualala Country Inn“ gewohnt, wo das Zimmer incl. Tax über 160 $ gekostet hat. Im Preis war ein klitzekleines Frühstück enthalten. Der Inhaber – war es wohl – führt das Inn ganz alleine und hat höchstens ein paar Zimmermädchen beschäftigt. Wenn Gualala ein toller Ort gewesen wäre, hätte man ja vielleicht noch sagen können, dass man einen Ortszuschlag rechnen muss, wie ich es in Mendocino erwarten würde, doch was bietet schon Gualala? Höchstens Aufregung, wie ich gleich erfahren durfte:

Als ich meine Kreditkartenabzug habe machen lassen und den Schlüssel bekommen hatte, ging ich zum Auto, um meine Sachen heraus zu holen. Als ich meine „sieben Sachen“ beisammen hatte, konnte ich plötzlich den Zimmerschlüssel nicht mehr finden. Ich habe mich fast verrückt gesucht und konnte und konnte ihn nicht finden. Der Inhaber kam hinzu und meinte, dass das kein Problem wäre und er mir einen Zweitschlüssel geben würde. Er half mir sogar noch, meinen großen Koffer mit nach oben zu tragen, da ich untersuchen wollte, ob der Schlüssel – es war ein sehr kleiner – sich evtl. zwischen den Kleidungsstücken versteckt hatte, als ich etwas rausholen wollte. Ich habe dann oben im Zimmer sämtliche Sachen – auch die, die ich nicht geöffnet hatte – durchsucht, aber nichts gefunden. Später überlegte ich, ob er vielleicht unters Auto gefallen war, und siehe da, da lag er auch. Warum habe ich nicht gleich unters Auto geschaut? (Keinen Kommentar bitte!) Erst nach dieser Aufregung konnte ich mir den Ort ansehen.

Der Innkeeper hatte mir empfohlen, im „Cove Azur“ essen zu gehen. Ich wollte ja schon in der Bodega Bay ein paar Austern schlürfen, doch mitten am Tag – nachdem ich gerade Weintrauben gegessen hatte – konnte ich mir das einfach nicht vorstellen. Doch habe ich sie dann richtig genossen! Danach noch Shrimps Kebab, das waren Schrimps am Spieß, na ja, nicht überragend, doch o. k. Nach dem Essen habe ich meinen Tagesbericht weitergeschrieben und dazu die restliche Flasche Rotwein ausgesüffelt (aus einem Pappbecher, weil´s im Zimmer nichts anderes gab). Kurz vor 8 bin ich noch einmal rausgegangen, um den Sonnenuntergang zu knipsen. Sie geht also gegen 8 Uhr unter und das sieht in Gualala ungefähr so aus:

Und da ich üblicherweise mit den Hühnern ins Bett gehe (hahaha!) oder weil noch immer etwas Jetlag in meinen Gliedern steckt, oder weil ich außer einem Bier und einem Glas Weißwein zum Essen noch den Rest meiner Rotweinflasche von gestern Abend leertrinken musste, oder, oder, oder, verlasse ich meinen Laptop jetzt und will mal sehen, wann ich morgen früh aufwache, und weiterschreiben kann. Also: Gute Nacht, ihr Lieben

Samstag, den 22. August 2009

Es ist nebelig und man sieht kaum das Meer. Wenn ich Meteorologe wäre, würde ich gesagt haben: Das war wohl vorauszusehen. Denn die Luft kühlt nachts ganz schön ab. Ich schätze auf weniger als 15 ° Celsius und nur wenige Kilometer weiter im Landesinnern war es gestern mindestens 30° Grad warm. Da muss doch Dampf entstehen!

Meinen Jet-lag habe ich – glaube ich zumindest – wohl überwunden. Ich war um 4:00 Uhr wach und wollte schon aufstehen, um den Rest des gestrigen Tages niederzuschreiben, doch dann dachte ich mir, versuche doch noch mal, wieder einzuschlafen und es gelang. Kurz nach 7 wachte ich dann auf und jetzt sitze ich zwanzig vor 8 am PC und schreibe diese Zeilen.

Auf dem Flug gen Westen konnte ich mich schon immer schneller an die Zeitumstellung gewöhnen, nur gen Osten hat es immer länger gedauert. Das wird wohl auch diesmal so sein. Doch wir wollen nicht an das Ende denken, sondern erst einmal über den heutigen Tages berichten.

Beim Frühstück mit Blick nach draußen sah ich das: Ein kleiner Kolibri sah mir beim Frühstücken zu und schwirrte dann auch von Blüte zu Blüte, um seinen Nektar und Ambrosia zu bekommen.

Ein kleiner Kolibri sah mir beim Frühstücken zu und schwirrte dann auch von Blüte zu Blüte, um seinen Nektar und Ambrosia zu bekommen.

Als ich losfuhr, fand neben dem Inn gerade der Saturday Market statt.

Wenn man durch Nebel fährt, sieht alles irgendwie trüber aus:  Wie schön kann man sich diese Küste bei Sonnenschein vorstellen?

Wie schön kann man sich diese Küste bei Sonnenschein vorstellen?

Da der Nebel sich nicht lichtete, entschloss ich mich, nicht weiter an der Küste entlang zu fahren, sondern erneut nach rechts ins Binnenland abzubiegen und zwar hinter Point Arena auf die Mt. View Road. Und das hat sich wirklich gelohnt!

Mt. View Road: Eine kurvenreiche Strecke mit den tollsten Naturlandschaften, die mich immer wieder jubeln ließen.

Mt. View Road: Eine kurvenreiche Strecke mit den tollsten Naturlandschaften, die mich immer wieder jubeln ließen.

Wunderschöne Flusslandschaften mit glasklarem Wasser

Wunderschöne Flusslandschaften mit glasklarem Wasser  und die Bäume werden immer größer.

und die Bäume werden immer größer.

Von hier an ging´s ins Weingebiet des Sonoma Valley.

Von hier an ging´s ins Weingebiet des Sonoma Valley.

Und immer wieder meine geliebten „Golden Hills“. Wie oft bin ich ausgestiegen, um diese herrlichen Landschaften zu fotografieren.

Und immer wieder meine geliebten „Golden Hills“. Wie oft bin ich ausgestiegen, um diese herrlichen Landschaften zu fotografieren.

In Ukia – einem unaufregenden (um nicht zu sagen: langweiligen) Kleinstädtchen –  kauft ich mit in einem Safeway Supermarkt etwas Obst und eine Flasche Eistee und bin immer wieder begeistert von der Präsentation der Obst- und Gemüseauslagen in den amerikanischen Supermärkten.

kauft ich mit in einem Safeway Supermarkt etwas Obst und eine Flasche Eistee und bin immer wieder begeistert von der Präsentation der Obst- und Gemüseauslagen in den amerikanischen Supermärkten.

Jede Stadt muss sein USP – Unique Selling Proposition – haben, um sich vom Rest der Welt abheben zu können. So auch das kleine Städtchen Willits mit seinen ca. 5.000 Einwohnern: „Heart of Mendocino County – Gateway to the Redwoods“. Wer sagt´s denn? Man muss sich nur zu verkaufen wissen!

Jede Stadt muss sein USP – Unique Selling Proposition – haben, um sich vom Rest der Welt abheben zu können. So auch das kleine Städtchen Willits mit seinen ca. 5.000 Einwohnern: „Heart of Mendocino County – Gateway to the Redwoods“. Wer sagt´s denn? Man muss sich nur zu verkaufen wissen!

Doch in Willits habe ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen: Statt die 101 weiterzufahren, habe ich den Umweg über die 20 genommen, da diese als besonders sehenswerte Straße gekennzeichnet war. Diese Kennzeichnung hätte man lieber für die 253 nehmen sollen, auf die ich vorher gefahren bin, denn die 20 führt praktisch nur durch hohe Tannenwälder und man kann kaum die Landschaft sehen. Sie endet in Fort Bragg. Auf mich machte er einen langweiligen Eindruck, da er auch noch im Hochnebel lag und somit noch trister wirkte. Schnell hindurch – so gut es geht.

Doch in Willits habe ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen: Statt die 101 weiterzufahren, habe ich den Umweg über die 20 genommen, da diese als besonders sehenswerte Straße gekennzeichnet war. Diese Kennzeichnung hätte man lieber für die 253 nehmen sollen, auf die ich vorher gefahren bin, denn die 20 führt praktisch nur durch hohe Tannenwälder und man kann kaum die Landschaft sehen. Sie endet in Fort Bragg. Auf mich machte er einen langweiligen Eindruck, da er auch noch im Hochnebel lag und somit noch trister wirkte. Schnell hindurch – so gut es geht.

Hinter Fort Bragg riss die Nebelwand wieder auf, doch über dem Wasser hielt er sich hartnäckig.

Hinter Fort Bragg riss die Nebelwand wieder auf, doch über dem Wasser hielt er sich hartnäckig.

Schon faszinierend, wie der Nebel das Bild in eine ganz andere Stimmung bringen kann.

Sieht schon aus wie die kochende See, oder?

Sieht schon aus wie die kochende See, oder?

Bei Westport verlässt die Traumstraße Nr. 1 die Küste, weil die Straßenbauingenieure es als nahezu unmöglich erachtet haben, sie weiter an der Küste entlang zu bauen. Man nennt sie daher auch „Lost Coast“ und es ist der entlegenste Küstenabschnitt zwischen Alaska und Kalifornien.

Bei Westport verlässt die Traumstraße Nr. 1 die Küste, weil die Straßenbauingenieure es als nahezu unmöglich erachtet haben, sie weiter an der Küste entlang zu bauen. Man nennt sie daher auch „Lost Coast“ und es ist der entlegenste Küstenabschnitt zwischen Alaska und Kalifornien.

Ich weiß noch, wie ich vor über 20 Jahren mit meinem Sohn Nils die Route No. 1 gefahren bin und er zum ersten Mal mit seinem in Provo/Utah gemachten Führerschein über diese herrliche Straße mit seinen vielen Kurven gefahren ist. Doch die letzte Strecke, wo die 1 vom Pazifik weg ins Land nach Legget zur 101 führt, hat ihm wirklich etwas ausgemacht, wie er mir danach beichtete. Wer hier nicht wirklich weiß, wie man Kurven zu nehmen hat, der kann schon ins Schwitzen kommen, ganz besonders, wenn man Führerschein-Neuling ist. Hier lernt man wirklich Autofahren und danach weiß man, wie das Auto in der Kurve reagiert (oder auch nicht…).

Bevor man in Legget auf die 101 kommt, sieht man folgendes Schild:  Lassen Sie sich nicht täuschen. Es wird zwar diesen Baum mit der Durchfahrt geben, doch vorher werden Sie abgezockt und müssen 5 $ bezahlen! Wäre der Preis der Durchfahrt durch den Mammutbaum auf dem Werbeschild angekündigt worden, hätte ich es mir ja noch gefallen lassen. Doch so steht man plötzlich auf einem Einbahnweg vor einem Kassenhäuschen und soll bezahlen! Zur Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass man, wenn man nicht zahlen will, auch rechts abbiegen und wieder zurückfahren kann. Doch der schlechte Beigeschmack bleibt. So oder so.

Lassen Sie sich nicht täuschen. Es wird zwar diesen Baum mit der Durchfahrt geben, doch vorher werden Sie abgezockt und müssen 5 $ bezahlen! Wäre der Preis der Durchfahrt durch den Mammutbaum auf dem Werbeschild angekündigt worden, hätte ich es mir ja noch gefallen lassen. Doch so steht man plötzlich auf einem Einbahnweg vor einem Kassenhäuschen und soll bezahlen! Zur Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass man, wenn man nicht zahlen will, auch rechts abbiegen und wieder zurückfahren kann. Doch der schlechte Beigeschmack bleibt. So oder so.

Da ich normalerweise versuche, Autobahnen zu vermeiden, habe ich auch hier die 101 schnell wieder verlassen, denn es gibt eine Parallelstraße, die ist natürlich viel schöner ist und auf der man anhalten kann, wo man will, um sich die Landschaft, den Fluss und natürlich die Redwoods anzusehen. Denn jetzt kommen sie und noch besser sieht man sie auf der „Avenue oft he Giants“!

Ja, es sind Giganten, diese Mammutbäume, Redwoods oder Sequoias. Sie werden bis über 100 m groß, haben einen Stammdurchmesser bis zu sechs Metern und können weit über 2.000 Jahre alt werden!

Ja, es sind Giganten, diese Mammutbäume, Redwoods oder Sequoias. Sie werden bis über 100 m groß, haben einen Stammdurchmesser bis zu sechs Metern und können weit über 2.000 Jahre alt werden!

Beim Anblick dieser Riesen kommt schon Ehrfurcht auf und ich dachte an meinen Aufenthalt in England im uralten „Mairmaid Inn“ in Rye, wo ich meine Gedanken über den Baum bei einer Flasche Wein unter dem Titel „Ich wollt ich wär ein Baum“ niedergeschrieben und inzwischen auf meinen Internetseiten veröffentlicht habe. Hier möchte ich noch viel mehr ein Baum sein, denn die Straßenführung richtet sich nach den Bäumen und nicht umgekehrt!

Sie passen nicht mal im Hochformat ins Bild …

Sie passen nicht mal im Hochformat ins Bild … …und sind auf jeden Fall breiter als mein Auto

…und sind auf jeden Fall breiter als mein Auto

Es gibt sie als lebende Sehenswürdigkeit

Es gibt sie als lebende Sehenswürdigkeit  oder tote Mächtigkeit

oder tote Mächtigkeit

Doch selbst die umgestürzten Mammutbäume sind noch nützlich: sie sind gewissermaßen wie eine Amme, die die jungen Triebe neuer Bäume mit den nötigen Nährstoffen versorgt. So wachsen auf den alten Stümpfen oder umgestürzten Bäumen neue, wie hier – hoffentlich – deutlich zu sehen ist.

Schon in den Flusstälern heben sich die Mammutbäume von den „normalen“ Nadelbäumen ab.

Schon in den Flusstälern heben sich die Mammutbäume von den „normalen“ Nadelbäumen ab.

Am Ende der Straße der Giganten war ich vom vielen Schauen langsam müde geworden und suchte mir eine Bleibe für die Nacht. Ich fand sie auch in dem einfachen  „Humboldt Gables Motel“ in Rio Dell, was mich allerding auch über 100 $ kostete! (Mammutbaum-Zuschlag nennt man das denn wohl!) Doch es muss wohl eines der bekanntesten und bedeutendsten Motels der Welt sein, denn der Innkeeper – er war es wohl – erzählte mir in seinem 1 qm großen Kabüffchen (oder waren es gar 1,5 oder sogar 2 qm?), dass er schon Gäste aus allen – nicht etwa aus vielen – Ländern dieser Welt zu Gast hatte! Und ich als Hotelier und Reiseschriftsteller kannte es nicht. Welche Schande für mich!

„Humboldt Gables Motel“ in Rio Dell, was mich allerding auch über 100 $ kostete! (Mammutbaum-Zuschlag nennt man das denn wohl!) Doch es muss wohl eines der bekanntesten und bedeutendsten Motels der Welt sein, denn der Innkeeper – er war es wohl – erzählte mir in seinem 1 qm großen Kabüffchen (oder waren es gar 1,5 oder sogar 2 qm?), dass er schon Gäste aus allen – nicht etwa aus vielen – Ländern dieser Welt zu Gast hatte! Und ich als Hotelier und Reiseschriftsteller kannte es nicht. Welche Schande für mich!

Er erzählte mir auch und markierte dies auf einer Karte, was ich mir alles auf der „Avenue of the Giants“ anschauen müsste, obgleich ich gerade über diese angereist war und es ihm auch sagte. Doch das interessierte ihn nicht, sondern er meinte nur, ich müsste mir unbedingt den umgestürzten Mammutbaum ansehen. Das war einmal der größte lebende und ist nur der größte tote Redwood. Wie schön!

Nachdem er mir noch ein tolles Steakhouse einige Meilen weiter nördlich auf dem Highway 36 empfohlen hatte, brachte ich erst einmal meine Sachen aufs Zimmer, um mich dann daran zu machen, das Steakhouse aufzusuchen. Ich fuhr und fuhr und konnte es einfach nicht finden. Vielleicht sind seine und meine Entfernungsmaßstäbe zu unterschiedlich, sodass ich es nach ca. 10 oder 12 Meilen in Hydesville schließlich aufgab und umkehrte.

Zurück im Ort bestellte ich mir in der „Pizza Factory“ eine „small“ Pizza zum Mitnehmen, denn diese Pizzaria war sowas von ungemütlich, dass ich keine Lust verspürte, dort mein Abendmahl einzunehmen. Ich musste über 25 Minuten warten und durfte für die Pizza 12,50 $ zahlen. Mahlzeit, kann ich da nur sagen!

Die Zeit vertrieb ich mir, in dem ich dem Baseballspiel im Fernsehen zuschaute, ein Spiel, das ich nie verstehen werde. Vielleicht erklärt mir das irgendwann irgendwer einmal, bevor ich das Zeitliche segne. Als Kind haben wir immer Schlagball gespielt, doch das war wohl doch etwas anderes, obgleich ich in all den Jahren diese Spielregeln auch schon vergessen habe.

Und nun ist es schon wieder 10 nach 10 geworden und es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Die Flasche Rotwein für 1,99 $ plus Tax ist fast leer und morgen sollte ich mir wohl Nachschub in Eureca besorgen, damit ich nicht gar noch Wasser trinken muss! Gute Nacht.

Sonntag, den 23. August 2009

„Wie fröhlich bin ich aufgewacht, wie habe ich geschlafen so sanft die Nacht“. Dieser Spruch aus Kindheitstagen kam mir in den Sinn, als ich kurz vor sieben aufgewacht bin. Ich hatte also über acht Stunden durchgeschlafen und das ist ein Zeichen dafür, dass ich den Jetlag überwunden habe.

Der erste Blick aus dem Fenster: Nebelig.

Wie soll ich da die Schönheiten der viktorianischen Häuser in Ferndale und Eureka bewundern können, wenn sie sich alle in mausgraues Tuch kleiden? Da muss ich mir wohl doch eine andere Route aussuchen, als erneut die Küste weiterhin abzufahren, denn da können ja keine schönen Fotos und herrliche Eindrücke entstehen, wenn mir jeden Tag der Küstennebel über die Hälfte des Tages die Landschaft ver-grau-lt.

Da dieses Motel kein Frühstück im Programm hat, musste ich mir wohl oder übel den Rest der Pizza von gestern Abend in der Mikrowelle (die es im Zimmer gibt) wieder aufwärmen, damit ich nicht ganz hungrig auf die Piste gehe. Meinen early-morning-tea hatte ich mir schon gleich nach dem Aufstehen gemacht. Das finde ich so toll an amerikanischen Hotels, Motels, B&B`s etc. dass es schon fast zum Standard gehört, diese Fazilitäten zur Verfügung zu stellen. In meinem Hermes Hotel in Oldenburg haben wir es schon probiert, doch kein Gast hat den Service in Anspruch genommen, also haben wir ihn wieder abgeschafft. Dafür aber am Empfang frischen Kaffee und Teewasser bereit gestellt und das wird dankend genutzt. Andere Länder – andere Konsumgewohnheiten, kann man da nur sagen.

Apropos Alternativroute. Wenn ich mir die Karte so ansehe, geht von Fortuna (schöner Name, da möchte man seine Adresse haben, denn es klingt doch sehr positiv, oder?) die Route 36 gen Osten nach Redding und von da weiter gen Osten auf die Strecke, die ich eigentlich für die Rückreise geplant hatte. Aber es gibt auch eine „scenic route“ von Arcata die 299 und dann die 96 gen Norden, die auch interessant sein könnte. Hier soll der Mount Shasta sehr schön sein. Nun, mal sehen, wie sich das Wetter entwickelt, denn der zweite Blick aus dem Fenster ließ schon blaue Flecken erkennen (nicht an meinem Körper natürlich, sondern am Himmel!) Also erst mal unter die Dusche und dann die restliche Pizza und dann sehen wir mal.

Beim dritten Blick aus dem Fenster – es ist jetzt schon viertel vor acht – kamen die ersten Sonnenstrahlen durch. So werde ich jetzt auf jeden Fall erst mal nach Ferndale und dann nach Eureka fahren und dann entscheiden, wie es weiter gehe soll.

Als ich den Ort Rio Dell verlassen wollte, habe ich noch ein Bild von diesem mächtigen Baum gemacht:

Und siehe da, ich dachte wieder: „Ich wollt ich wär ein Baum!“ Da hat dieser Kerl doch tatsächliche eine Brücke zerstört und statt man ihn in kleine Stücke haut und in den Kamin zum Heizen schmeißt, setzt man ihm ein Denkmal! Bäume haben es halt besser als Menschen, denn die würde man in den Knast werfen!

Und siehe da, ich dachte wieder: „Ich wollt ich wär ein Baum!“ Da hat dieser Kerl doch tatsächliche eine Brücke zerstört und statt man ihn in kleine Stücke haut und in den Kamin zum Heizen schmeißt, setzt man ihm ein Denkmal! Bäume haben es halt besser als Menschen, denn die würde man in den Knast werfen!

Nach diesen weiteren philosophischen Gedanken über den Baum bin ich los, doch nicht nach Ferndale und Eureka gefahren! Je weiter ich gen Westen fuhr, umso nebliger wurde es wieder. Wenn ich geglaubt hatte, Fortuna würde mir Glück bringen: war nicht so. Ich bin zwar dort abgebogen und durch den Ort gefahren, doch landete ich auf dem Weg nach Osten in einer Sackgasse am Golfplatz. War natürlich vorher nicht angekündigt, sondern erst am Golfplatz! Da ich nicht Golf im Nebel spielen – obgleich ich gerne Golf spiele, wenn auch die frühere Euphorie nicht mehr aufkommt, wenn ich einen Golfplatz sehe, – sondern schöne Landschaften in der Sonne sehen wollte, machte ich also einen U-Turn und fuhr – zum Glück nur ca. eine Meile – zurück ins Glücks-Dorf. Dort bog ich dann links ab und war dann auch auf der richtigen Straße.

Sie führte mich nach Hydesville, wo ich gestern Abend frustriert umgekehrt bin, weil ich das Steakhouse nicht finden konnte. Einen Ort später allerdings sah ich es dann: in Carlotta. Auf der Speisekarte, die ich immer noch im Auto hatte, war weder Ort noch Telefonnummer noch sonst was angegeben. Wäre ja mal ein Tipp für die Inhaber, diese Infos auf die Karte zu drucken, wenn sie sie denn in Motels auslegen lassen. Doch habe ich mir auch überlegt: Auf welcher normalen Speisekarte ist die Anschrift vermerkt? Ich glaube auf keiner!

So fuhr ich die 36 immer weiter nach Osten in der Hoffnung, irgendwann mal aus dem Hochnebel herauszukommen.

Ich sah wiederholt den Van Duzen River, über den – wie bei fast allen Brücken, die ich gesehen habe – immer eine „Memorial Bridge“ führt, mit der eine Berühmtheit geehrt wird.

Wenn ich doch endlich auch mal so berühmt werden würde, dass eine Brücke nach mir benannt wird. Das dürfte dann allerdings höchstens die kleine Holzbrücke werden, die Max und Moritz zersägt haben, um den Schneider Böck eins auszuwischen.

Hier das Zitat aus Wilhelm Buschs „Max und Moritz“:

Nämlich vor des Meisters Hause

Floß ein Wasser mit Gebrause.

Übers Wasser führt ein Steg

Und darüber geht der Weg.

Max und Moritz, gar nicht träge,

Sägen heimlich mit der Säge,

Ritzeratze! voller Tücke,

In die Brücke eine Lücke.

Als nun diese Tat vorbei,

Hört man plötzlich ein Geschrei:

„He, heraus, du Ziegen-Böck!

Scheider Schneider, meck, meck, meck!“

Alles konnte Böck ertragen,

Ohne nur ein Wort zu sagen;

Aber wenn er dies erfuhr,

Ging’s ihm wider die Natur.

Schnelle springt er mit der Elle

Über seines Hauses Schwelle,

Denn schon wieder ihm zum Schreck

Tönt ein lautes: „Meck, meck, meck!“

Und schon ist er auf der Brücke.

Kracks, die Brücke bricht in Stücke!*

Wieder tönt es: „Meck, meck, meck!“

Plumps, da ist der Schneider weg!

Das könnte dieser alten Brücke auch passieren.

Das könnte dieser alten Brücke auch passieren.

Weiter ging´s mit viel Nebel.

Nach über 35 Meilen war es dann endlich so weit:  Der Nebel verschwindet und der strahlend blaue Himmel wird sichtbar. Da kommt Freude auf! Jubidubidiii!

Der Nebel verschwindet und der strahlend blaue Himmel wird sichtbar. Da kommt Freude auf! Jubidubidiii!

Ich glaube sagen zu können: „Ich liebe die Coast Range!“ oder finden Sie diese Ausblicke nicht auch wunderschön? Ich bin einfach immer nur begeistert, wenn ich diese Mischung aus goldgelbem, haferähnlichem Gras bzw. Naturgetreide – oder was es auch immer ist – und die dazwischen gesprenkelten grünen Bäume sehe. Einfach herrlich!

Ich glaube sagen zu können: „Ich liebe die Coast Range!“ oder finden Sie diese Ausblicke nicht auch wunderschön? Ich bin einfach immer nur begeistert, wenn ich diese Mischung aus goldgelbem, haferähnlichem Gras bzw. Naturgetreide – oder was es auch immer ist – und die dazwischen gesprenkelten grünen Bäume sehe. Einfach herrlich!

In the middle of nowhere bei Mad River ein Flugplatz? Wozu das?

In the middle of nowhere bei Mad River ein Flugplatz? Wozu das?

Das ist wohl mal eine Fabrik oder ähnliches gewesen, und das ist davon übrig geblieben: Schrott!

Das ist wohl mal eine Fabrik oder ähnliches gewesen, und das ist davon übrig geblieben: Schrott!

Ich befand mich übrigens im Humboldt Trinity. Dieser Alexander von Humboldt war wirklich ein Genie! Was dieser Forscher auf der Welt – ob in Nord- und Südamerika oder in Asien – entdeckt und wissenschaftlich erforscht hat, geht über mein kleines Hirn weit hinaus. Und das im 18. und 19. Jahrhundert, als es noch keine Autos, geschweige denn Flugzeuge gab, mit denen er die Welt bereisen konnte. Das kann man nur mit Hochachtung und Hutabziehen bewundern und muss sich ehrfürchtig verneigen. Daher hat man auch hier im fernen Nordwesten der USA nicht nur ein Fort, eine Universität (nicht nur eine, sondern mindestens zwei), eine Bucht und einen Ort, sondern auch die Region (habe ich was ausgelassen?) nach ihm benannt.

Warum man die Region auch Trinity nennt, ist mir schleierhaft, denn mit „Dreifaltigkeit“ hat diese Region nach meiner Ansicht nun wirklich nichts zu tun, es sei denn, dass man Flüsse, Berge und Wald als Dreifaltigkeit herbeizieht, doch das hat dann wohl eher mit Einfältigkeit oder Dummheit zu tun…

Also, was macht man als moderner Mensch? Man schaut ins Internet und findet dann bei Wikipedia (Fangen Sie jetzt nicht an, mit mir über den Wahrheitsgehalt von Wikipedia an zu diskutieren, das lehne ich ganz einfach ab!). Also was habe ich gefunden?

„Seinen Namen hat das County vom Trinity River, der seinerseits 1845 durch Major Pearson B. Messwert benannt wurde, der den irrtümlichen Eindruck hatte, der Strom würde in die Trinidad Bay fließen.“

Trinidad, CA. liegt nördlich von Eureka, nicht etwa in der Karibik vor Venezuela. So, nun wissen Sie es und ich auch (wenn´s denn stimmt…)

Doch was soll´s. Es ist schon eine wunderschöne Gegend und man tut sich schwer, zu entscheiden, welche Stecke man fährt. Das ging mir natürlich auch so. Ich entschied mich für die 299 nach Lewiston, weil ich dachte, das könnte was mit Clark und Lewis zu tun haben, die den Landweg nach Westen erkundet haben. Doch dem ist nicht so, denn die sind viel weiter nördlich unterwegs gewesen, wo ich hoffentlich noch hinkommen werde. Dieser Ort ist nach Benjamin Franklin Lewis benannt worden, der ein Adoptivsohn von Thomas Palmer war, der hier eine Brücke und den Ort erbaut hatte, wie auf einer Tafel vor dem kleinen Cafe nachzulesen ist.

Doch mit einem Entdecker, der nach Lewis und Clark diese Region durchforstet hat, hat der Ort Lewiston offenbar doch zu tun, mit Jededaih Smith, der 1826 auch am Trinity River war und dem man hier dieses Denkmal gesetzt hat.

Und das ist das Denkmal des berühmten Jededaih Smith in Lewiston, des ersten weißen Trappers, der den Westen bis zum Pazifik erkundete. (So steht es jedenfalls auf der Tafel, obgleich Alexander Mackenzie schon am 22. Juli 1793 den Pazifik auf dem Landwege erreicht hatte, wie ich im Internet herausgefunden habe).

Und das ist das Denkmal des berühmten Jededaih Smith in Lewiston, des ersten weißen Trappers, der den Westen bis zum Pazifik erkundete. (So steht es jedenfalls auf der Tafel, obgleich Alexander Mackenzie schon am 22. Juli 1793 den Pazifik auf dem Landwege erreicht hatte, wie ich im Internet herausgefunden habe).

“Resturant“!? Muss ich meine englischen Kenntnisse verbessern oder ist das etwa amerikanisch? Wenn so auch das Essen ist, braucht man sich nicht zu wundern, dass das historische Lewiston Hotel zum Verkauf steht…

“Resturant“!? Muss ich meine englischen Kenntnisse verbessern oder ist das etwa amerikanisch? Wenn so auch das Essen ist, braucht man sich nicht zu wundern, dass das historische Lewiston Hotel zum Verkauf steht…

Hier in Lewiston habe ich wieder eine Entscheidung treffen müssen, ob ich nun zurück auf die 299 fahre oder die als „Scenic byway“ ausgeschilderte Strecke nehmen sollte. Zunächst wollte ich mir jedoch die Fish Hatchery ansehen, doch es war Sonntag und alles geschlossen.

Also entschloss ich mich, die Route entlang des Stausees zu fahren, was jedoch nicht möglich gewesen wäre, wenn ich am Ort nicht noch eine Tankstelle gefunden hätte, denn es war nicht zu erwarten, dass ich mit einem fast leeren Tank ohne auf der Strecke liegen zu bleiben, bis zur nächsten Tankstelle gekommen wäre.

Der Trinity-Damm mit dem dahinter aufgestautem Lewiston Lake, Ende August nur noch wenig Wasser drin

Der Trinity-Damm mit dem dahinter aufgestautem Lewiston Lake, Ende August nur noch wenig Wasser drin

Irgendwann bin ich über eine Brücke rechts nach Castella abgebogen. Doch entweder stimmt meine Karte nicht oder es ist eine Straße zu früh gewesen, auf jeden Fall wunderte ich mich, dass die Sonne nicht von rechts hinten schien, sondern meist von vorne oder halb rechts. Ich fuhr also nicht nach Osten sondern gen Süden! Nun, bei den vielen Kurven und Serpentinen kann das schon mal vorkommen. Doch es ging auch nicht abwärts, sondern immer weiter bergan. Plötzlich ging die tolle Asphalt- in eine Schotterstraße über und ich las ein Hinweisschild, dass jetzt eine „Primitive Road“ zu erwarten ist „without signs“.

Na, das ist ja toll, dachte ich und überlegte, was, wenn ich nicht alleine, sondern zu zweit gereist wäre, meine Begleitperson wohl gesagt hätte. Ihre ängstlichen Blicke, das verkrampfte Festhalten am Sitz oder an der Wagentür, sowie verstohlene Blicke nach links zum Fahrer oder gar die Frage: „Sind wir hier auch richtig?“ hätten mich zum Lügner und großen Tröster machen müssen: „Na klar. Brauchst keine Angst zu haben!“ Man gut, dass ich alleine war…

Die Ausblicke waren natürlich phantastisch. Ich fuhr zum Schluss praktisch auf dem Bergrücken, denn rechts schimmerte in tiefer Tiefe der Lewiston Lake und links eine andere Schlucht. Wie auf dem Kraterrand auf den Azoren, die ich im letzen Jahr besucht hatte.

Die Ausblicke waren natürlich phantastisch. Ich fuhr zum Schluss praktisch auf dem Bergrücken, denn rechts schimmerte in tiefer Tiefe der Lewiston Lake und links eine andere Schlucht. Wie auf dem Kraterrand auf den Azoren, die ich im letzen Jahr besucht hatte.

Und hoch über mir kreisten schon die Geier! Oder sind es Adler?

Und hoch über mir kreisten schon die Geier! Oder sind es Adler?

Doch dann sah ich das:

Aus der Ferne leuchtete schon der Mt. Shasta mit seinen 14.162 Fuß (4.316 m) herüber.

Aus der Ferne leuchtete schon der Mt. Shasta mit seinen 14.162 Fuß (4.316 m) herüber.

Ich konsultierte natürlich immer wieder die Karte und kam schließlich zu der Überzeugung, dass diese Route in meinem vielgelobten Rand McNally Atlas nicht eingezeichnet war (es ist allerdings auch eine alte Ausgabe von 95/96!) und ich vermutlich irgendwann in French Gulch wieder herauskommen würde. Und so war es denn auch. Die Straße wurde zwar immer schlimmer mit schrecklichen Schlaglöchern drin, die man sehr vorsichtig umfahren musste, denn hier oben in der Einsamkeit, wo kein Auto zu erwarten war, hätte ich eine kleine Herausforderung gehabt, wenn der Reifen geplatzt wäre oder was noch Schlimmeres. Doch Hurra! Es kam mir ein Auto entgegen. Damit muss die Straße auch einen Anfang von der anderen Seite haben und nicht etwa erneut ein Schild wie es heute Morgen am Golfplatz stand: Dead End.

Und siehe da: meine Vermutung war richtig! Plötzlich kamen verstreute Häuser auf und was las ich da: French Gulch.

Auch hier gedenkt man der Kriegstoten – womöglich aus dem Irak – denn die Inschrift lautet: „All gave some. Some gave all.“

Auch hier gedenkt man der Kriegstoten – womöglich aus dem Irak – denn die Inschrift lautet: „All gave some. Some gave all.“

Zurück auf der 299 kam ich vorbei am Whiskeytown Lake (nicht etwa Whiskey-Lake), ein herrlicher See der von vielen Wassersportlern genutzt wurde. Hier hätte ich gerne übernachtet, doch es gibt kein Hotel am See, erst wieder in Redding, wie mir die beiden netten älteren Damen in der Informationsstelle sagten.

Schmeckt das Wasser nach Whiskey oder nimmt man es zum Whiskeyherstellen? Die 1 Mill. $-Frage!

Schmeckt das Wasser nach Whiskey oder nimmt man es zum Whiskeyherstellen? Die 1 Mill. $-Frage!

Die Damen in der Info-Stelle hätten – hätte ich sie danach gefragt – es sicherlich auch gewusst, dass es NUR in Redding Hotels gibt und danach auf ewig und drei Tage KEINE Unterkunftsmöglichkeiten mehr – außer für Camper!

Und da ich nicht gerne in – Entschuldigung – für mich langweiligen amerikanisch Provinzstädten übernachte, fuhr ich schnell durch Redding hindurch auf den Highway 44 in Richtung „Lassen Vulcanic National Park“, den ich mir gerne ansehen wollte.

So fuhr ich Meilen um Meilen, zunächst durch ebenes Grasland mit kleinem Eichenbewuchs und dann durch endlose Tannenwälder. Hin und wieder blitzte ein hoher Berg hervor, das müsste der 7.195 Fuß hohe Mahogany Peak sein.

So fuhr ich Meilen um Meilen, zunächst durch ebenes Grasland mit kleinem Eichenbewuchs und dann durch endlose Tannenwälder. Hin und wieder blitzte ein hoher Berg hervor, das müsste der 7.195 Fuß hohe Mahogany Peak sein.

Ich fuhr und fuhr und kam schließlich auch zum Lassen Vulcanic National Park, doch, ob Sie es glauben oder nicht: Selbst am im Baedeker als Top-Reiseziel mit 2 Sternen ausgewiesenem „Lassen Vulcanic National Park“ gab es kein einziges Motel, Hotel, Inn, Lodge oder sonst etwas, das dazu auserwählt werden konnte, mich zu beherbergen! Kaum zu glauben. Also weiterfahren…

Links und rechts kamen Lavafelder auf und manchmal hatte ich das Gefühl, da wäre gerade ein Vulkan ausgebrochen, denn die Landschaft war schwarz und verbrannt. Doch es war natürlich kein Vulkanausbruch, sondern normales Feuer gewesen, das hier gewütet hatte. Ich war schon zu faul zum Aussteigen geworden und man konnte auch nicht einfach an der Straße anhalten, denn sie hatte keinen Seitenstreifen und war viel befahren. Daher nur ein Blick aus der Windschutzscheibe auf die verbrannte Erde.

Links und rechts kamen Lavafelder auf und manchmal hatte ich das Gefühl, da wäre gerade ein Vulkan ausgebrochen, denn die Landschaft war schwarz und verbrannt. Doch es war natürlich kein Vulkanausbruch, sondern normales Feuer gewesen, das hier gewütet hatte. Ich war schon zu faul zum Aussteigen geworden und man konnte auch nicht einfach an der Straße anhalten, denn sie hatte keinen Seitenstreifen und war viel befahren. Daher nur ein Blick aus der Windschutzscheibe auf die verbrannte Erde.

Inzwischen war ich schon über 9 Stunden unterwegs und ich merkte, dass ich langsam ein Abendessen, ein erfrischendes Bier und ein Bett gebrauchen könnte. Doch es war nichts dergleichen in Sicht. An der Kreuzung der 89 mit der 299 fuhr ich rechts ab, denn das ist meine ursprünglich geplante Route gewesen – allerdings von Nord nach Süd.

Kurz hinter dieser Kreuzung sah ich im Vorüberfahren ein Schild „Guest Farm“. Ich hatte zwar keine Ahnung, ob eine Guest Farm auch müde Walk In´s für eine Nacht aufnehmen würde, doch ich probierte es. Machte einen U-Turn und fuhr zurück zur Einfahrt und fuhr den ca. 1 – 2 Meilen langen roten Kiesweg bis zur Farm.

Sah alles recht hübsch aus. Vögel und Squirrls begrüßten mich recht freundlich und auch einige Pferde schauten kurz auf, als ich die Guest Farm erreichte, doch sonst ließ sich niemand blicken. Hallo´s und andere Äußerungen halfen auch nichts, so dass ich durchs Haus lief – eine Toilette entdeckte und sie schnell ausnutze – ein leeres, noch nicht wieder gemachtes, sehr ansprechendes Zimmer sah, aber keine Menschenseele. Selbst das „Office“ im Nebengebäude war offen aber leer (man hätte vielleicht die Kasse mitgehen lassen sollen…), so dass mir zum Schluss nichts anderes mehr übrig blieb, als wieder umzukehren und auf die 299 zurück zu fahren. Na, denn man weiter.

Ein Blick auf die Karte suggerierte mir, dass ich wohl auch in den nächsten 100 oder mehr Meilen keine Herberge finden würde, denn wenn schon an einem Touristen-Highlight wie den Lassen Park keine Unterkunft vorhanden ist, dürfte es auf einer eher touristenarmen Gegend wohl noch weniger Möglichkeiten geben. Also erneut U-Turn und zurück zur 89 in Richtung Mount Shasta zur Interstate 5. Da müsste es spätestens ein Motel geben. Und so war es denn auch. So habe ich denn von Redding aus mindestens 150 Meilen zurückgelegt, um ein Motel zu finden!

Und hier bin ich nun im erstbesten Motel, das ich finden konnte, dem „Swiss Holiday Lodge“ am Fuße des 14.162 Fuß hohen Mount Shasta, der mich in der untergehenden Sonne anlächelt, gelandet. Mit 55 $ incl. Tax und Continental breakfast gar nicht so schlecht und ein kleines Schwimmbad mit Hot Jacuzzi gibt es auch in diesem Motel.

Der mächtige Mount Shasta in der Abendsonne

Der mächtige Mount Shasta in der Abendsonne

Nachdem ich mein Zimmer bezogen hatte, bin ich schräg gegenüber ins „Wayside Inn“ gegangen. Bei einem leckeren Hühnchengericht mit einem herrlichen Guinness und zwei köstlichen Gläschen Merlot habe ich den Tag dann bei romantischem Sichelmond über den westlichen Bergen ausklingen lassen.

So, nun ist es inzwischen ¼ nach 10 und ich bin über 11 Stunden unterwegs gewesen, habe fast 400 Meilen auf meist kurvenreicher Strecke zurückgelegt und bin jetzt einfach müde. Morgen früh werde ich dann weiterschreiben. Gute Nacht

Montag, den 24. August 2009

Das Weiterschreiben habe ich dann auch erst heute Morgen besorgt. Ich bin um 20 nach sechs aufgewacht und es war kein Nebel draußen, sondern klarer Himmel! Irgendwie funktioniert heute Morgen das W-LAN nicht, doch was macht das schon. Gestern Abend hat´s auf jeden Fall noch funktioniert. Inzwischen ist es schon halb 9 und es wird Zeit zu duschen und zum kleinen „Continental breakfast“ nach unten zu gehen.

Apropos Duschen: Waren Sie schon mal in Amerika? Dann kennen Sie es, wenn nicht, müssen Sie sich auf Überraschungen gefasst machen, wenn Sie mal in die USA reisen sollten. Ich habe mich schon immer über die unendliche Kreativität amerikanischer Duschamaturen-Ingenieure gewundert. Es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte verschiedenster Dusch-Armaturen und stets sind sie ohne Beschreibung. Mal muss man ganz einfach nach links oder rechts drehen, um warmes oder kaltes Wasser zu bekommen, mal muss man ziehen, mal nach oben oder unten drücken und mal, wie hier, muss man den Hahn nach rechts drehen. Erst kommt kaltes Wasser und wenn man weiter dreht, kommt dann langsam warmes Wasser. Aber wenn die Dusche vom letzten Mal so eingestellt steht, dass der Strahl direkt auf die Duschtür gerichtet ist, wird man erst mal nass – kaltes Wasser natürlich – und der Fußboden schwimmt, da man den Hahn ja zunächst vor der Dusche andreht und die Tür noch offen steht. Die armen Zimmermädchen, die diese Sauerei immer wieder auffeudeln müssen (oder denken die etwa, was dass doch für blöde Gäste sind, die sich mit der Dusche nicht auskennen?) Soweit meine Abhandlung über amerikanische Duschen. Ich wollte schon einmal ein Buch darüber schreiben…

So, und nun geht´s nordwärts nach Oregon!

Natürlich nicht mit diesem niedlichen Elektroauto, in dem die Tochter des Innkeepers mit ihrem kleinen Hündchen spazieren fuhr, sondern mit meinem Mietwagen.

Natürlich nicht mit diesem niedlichen Elektroauto, in dem die Tochter des Innkeepers mit ihrem kleinen Hündchen spazieren fuhr, sondern mit meinem Mietwagen.

Das musste ich an der nächsten Tankstelle erst einmal wieder „aufladen“, denn nach meiner gestrigen Tour wird auch ein Auto durstig. Auch noch zwei Flaschen Apfelsaft, denn man selbst braucht unterwegs ja auch etwas Flüssigkeit.

Der Mt. Shasta verfolgte mich noch eine ganze Weile, denn er beherrscht die Region mit seinen 4.317 Metern – die Zugspitze hat nur 2.962 Meter – doch ganz gewaltig.

Der Mt. Shasta verfolgte mich noch eine ganze Weile, denn er beherrscht die Region mit seinen 4.317 Metern – die Zugspitze hat nur 2.962 Meter – doch ganz gewaltig.

Selbst als ich schon fast in Oregon war, leuchtete er im Hintergrund immer noch mit seiner weißen Spitze auf.

Selbst als ich schon fast in Oregon war, leuchtete er im Hintergrund immer noch mit seiner weißen Spitze auf.

„Thank you Orgegon“ habe ich natürlich geantwortet, denn ich bin ja ein höflicher Mensch oder glaube es zumindest zu sein.

„Thank you Orgegon“ habe ich natürlich geantwortet, denn ich bin ja ein höflicher Mensch oder glaube es zumindest zu sein.